马克“心”文献 | 告别辐射风险!热拉伸聚合物导管让磁共振心血管介入更安全

导语

心血管疾病(CVD)每年夺走约 1790 万人的生命,先天性心脏病(CHD)更是影响着全球 0.8%-1.2% 的新生儿。目前,荧光透视引导的血管内介入术是治疗这类疾病的常用手段,但它依赖 X 射线成像,不仅给患者(尤其是儿童)带来潜在癌症风险,还存在软组织对比度差、需使用肾毒性造影剂等问题。

磁共振成像(MRI)虽能规避辐射,还能清晰显示软组织、提供血流等功能信息,却因缺乏兼容器械难以普及。不过,发表在《Advanced Science》的一项新研究打破了这一僵局 —— 研究团队开发出基于热拉伸技术的聚合物导管,为磁共振引导心血管介入治疗提供了安全、高效的新工具。

传统介入器械的 “痛点”,它全解决了

Part.1

传统荧光透视引导介入术的弊端,在复杂 CHD 治疗中尤为突出:患者需反复接受 X 射线照射,儿童对辐射更敏感,风险更高;同时,X 射线成像软组织对比度差,医生常需依赖造影剂辅助定位,可能损伤肾功能。

而 MRI 引导虽无辐射,但商用器械多含金属部件,会在 MRI 环境中产生图像伪影,遮挡解剖细节,甚至因射频诱导发热带来安全隐患。聚合物虽能避免这些问题,却面临 MRI 可视性差、机械性能不足、制造难度大等挑战。

此次研发的热拉伸聚合物导管,恰好攻克了这些难题。它以低成本、快速原型制造为核心,通过创新技术实现了 “MRI 兼容 + 机械性能优异 + 精准定位” 的多重突破。

热拉伸技术:导管制造的 “黑科技”

Part.2

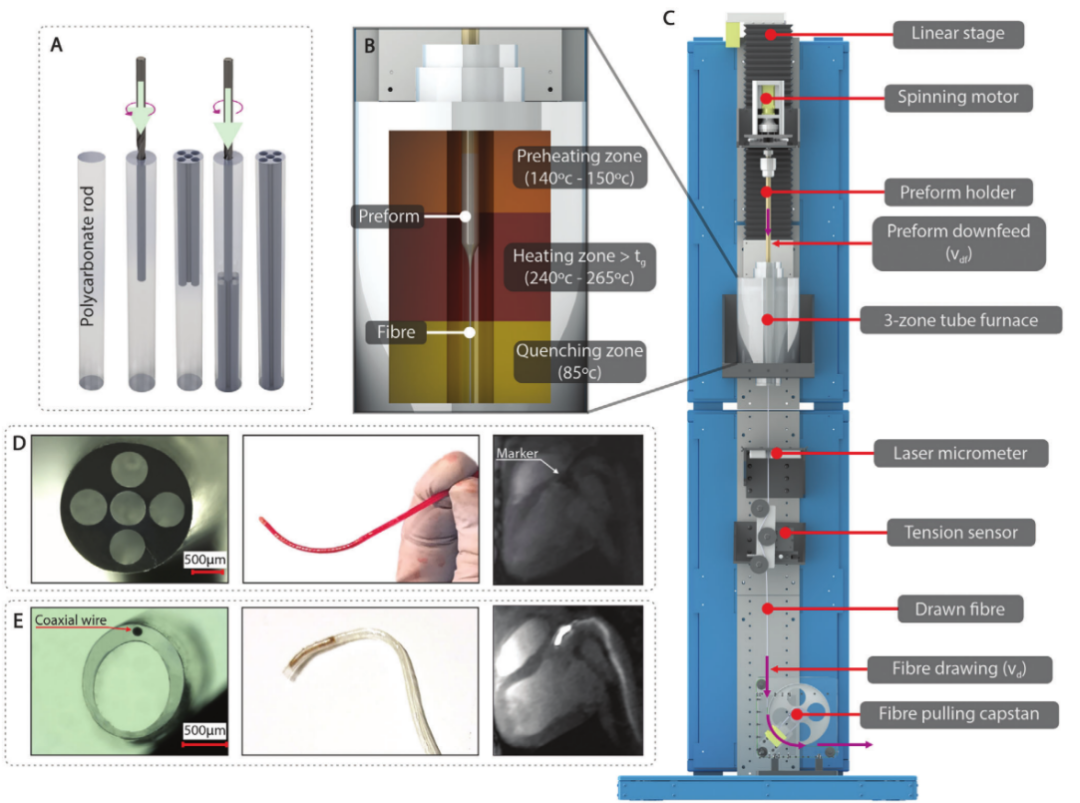

研究团队采用的热拉伸平台,是这项创新的关键。该技术原本用于制造高精度光纤,如今被改造用于医疗导管生产,优势显著:

一步成型复杂结构:先制作宏观预制件(直径数厘米),经加热软化、拉伸后,可精准复制预制件的横截面结构,缩至导管所需尺寸(约 2-2.5mm)。相比传统 extrusion 工艺,无需复杂模具,还能一次性集成螺旋腔道、嵌入式导线等难加工结构;

快速低成本:从设计到原型仅需数周,主要成本为聚合物材料和设备运行费,远低于传统制造;

材料灵活适配:可选择不同聚合物(如聚碳酸酯 PC、聚醚酰亚胺 PEI、环状烯烃共聚物弹性体 COCe),按需调节导管的柔韧性、刚性等机械性能。

图1. A) 用于制造纤维的牵伸塔照片。B) 三区管式炉的横截面插图,标注对应的预热、加热和淬火温度。C) 纤维牵伸塔的CAD示意图。D) 可转向导管:(左)横截面结构的显微视图;(中)展示独特设计的导管尖端照片; (右) 活体受试者心脏内测试时的导管体内磁共振图像。E) 主动追踪导管:(左) 截面结构显微视图;(中) 导管尖端独特设计展示照片;(右) 活体受试者心脏内测试时的导管体内磁共振图像。

该图(图1)清晰展示了热拉伸设备的核心组成(三温区炉、激光测径仪、张力传感器),以及两款导管的微观结构与 MRI 下的显影效果,直观体现了技术原理与产品形态的结合。

两款 “明星导管”: steerable & 主动追踪,满足不同需求

Part.3

基于热拉伸技术,团队开发了两款针对磁共振引导的导管系统,分别解决 “精准导航” 和 “实时定位” 问题:

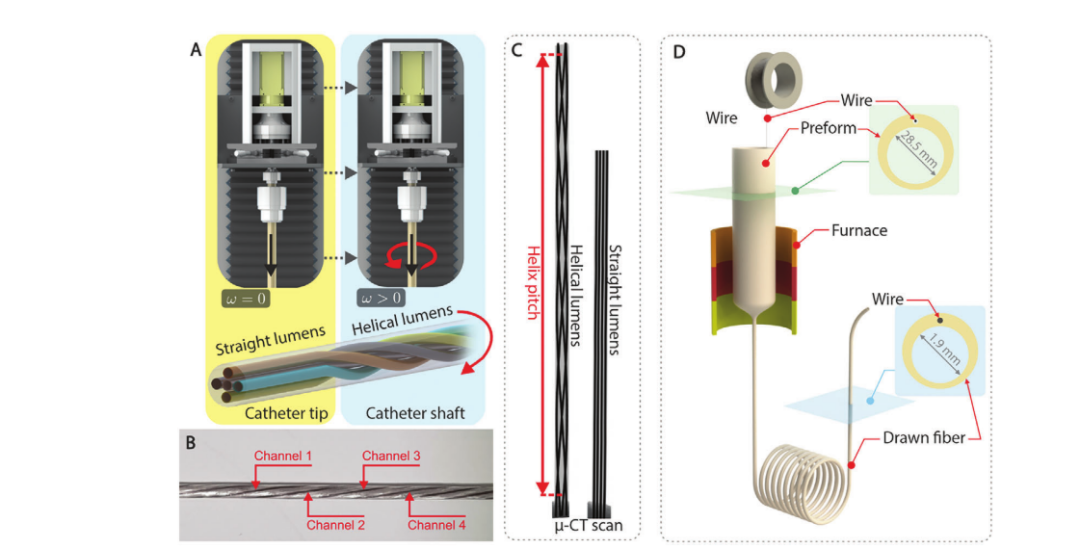

(1) 肌腱驱动 steerable 导管:灵活穿梭血管

螺旋腔道设计:传统 steerable 导管在牵拉导线时,易出现尖端不受控偏移、杆体摆动等问题。这款导管通过热拉伸时的预制件旋转,在管壁内形成螺旋状腔道,导线沿螺旋路径排布,可将尖端不受控位移降低 80%(从 1.05mm 降至 0.20mm),大幅提升导航精度;

多功能集成:导管长约 1 米,含 1 个中央工作通道(用于导丝、造影剂)和 4 个外周通道(用于牵拉导线)。远端 10cm 段经激光切割形成柔性铰链,可实现四向弯曲;表面覆盖亲水涂层,减少血管摩擦,还加入被动标记(含铁微粒),确保 MRI 下清晰显影;

机械性能媲美商用产品:弯曲刚度、轴向推力、扭转性能均与市售导管相当,且抗扭结能力更强。在模拟血管 体模实验中,新手操作员也能轻松将其导航至肾动脉、腹腔干等目标血管。

图2. 热拉伸中的预成型体扭转与导丝进给。A) 示意图展示具有螺旋腔结构的多腔管热拉伸过程:通过关闭旋转电机( ω= 0)形成远端平行腔体,同时开启旋转电机( ω> 0)形成导管管身的螺旋腔体。B) 螺旋通道多腔管实物照片,通过镍钛合金丝实现可视化。C) (左) 嵌入四根0.4毫米镍钛合金丝用于腔体可视化的平行通道多腔管微CT扫描图。(右) 螺线管腔间距为50毫米的多腔管微CT扫描图。D) 带导丝进给的多腔管热拉伸CAD示意图及所得纤维的光学图像。

该图(图2)通过示意图、实物图和 CT 扫描图,对比了直腔道与螺旋腔道的结构差异,揭示了螺旋设计如何通过改变导线路径减少偏移,同时展示了导线嵌入的制造细节。

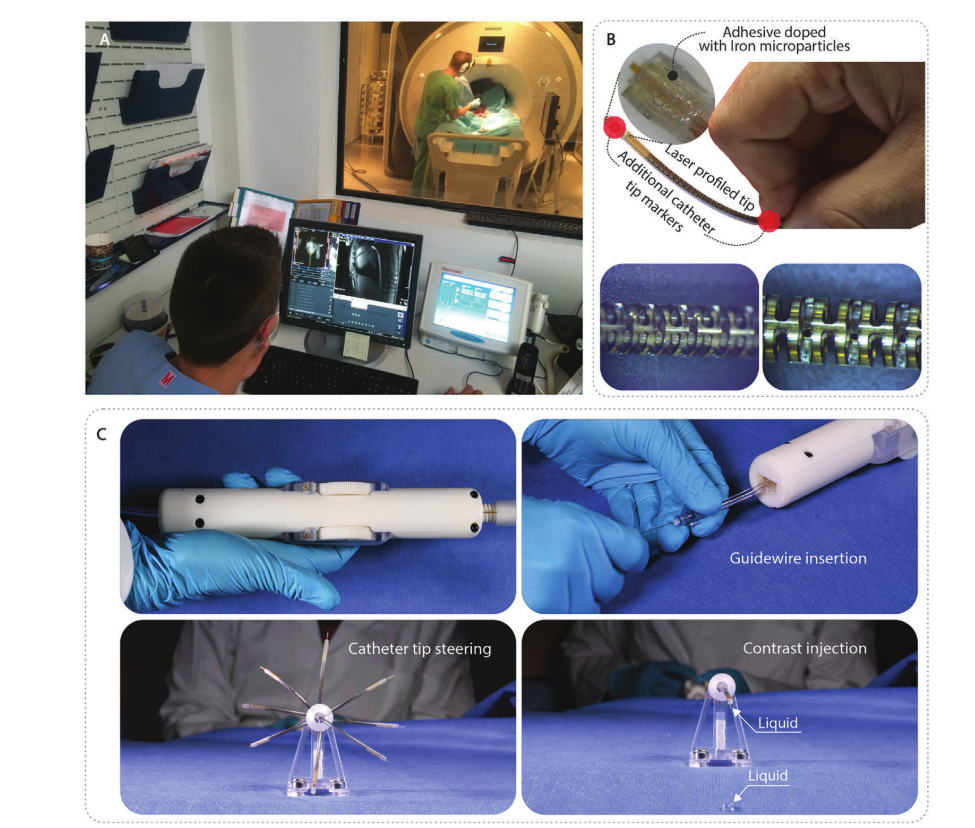

图 3. A 为猪模型 MRI 引导介入场景图,B 为 steerable 导管尖端(标注激光切割槽、标记点),C 为导管手柄(标注导丝入口、四向弯曲控制旋钮、造影剂注射口))

该图呈现了导管的临床应用场景(猪体内实验)、核心功能部件(激光切割柔性尖端)和操作界面(手柄旋钮控制),体现了从设计到使用的完整性。

(2) Tiger 型主动追踪导管:实时 “点亮” 尖端

嵌入式导线 + 射频线圈:针对普通聚合物导管 MRI 可视性差的问题,这款导管在热拉伸过程中,将 0.2mm 同轴导线直接嵌入管壁,无需后续穿线。导管尖端集成微型射频线圈(18×1.6mm²),可在 3.0T MRI 下产生强信号,实时显示尖端位置和形态;

紧凑耐用:导线嵌入设计减少了导管直径,避免了传统外接导线易断裂、连接差的问题。在猪体内实验中,它成功进入左冠状动脉,注射造影剂后可清晰观察心肌灌注情况,且未出现发热、信号干扰等问题。

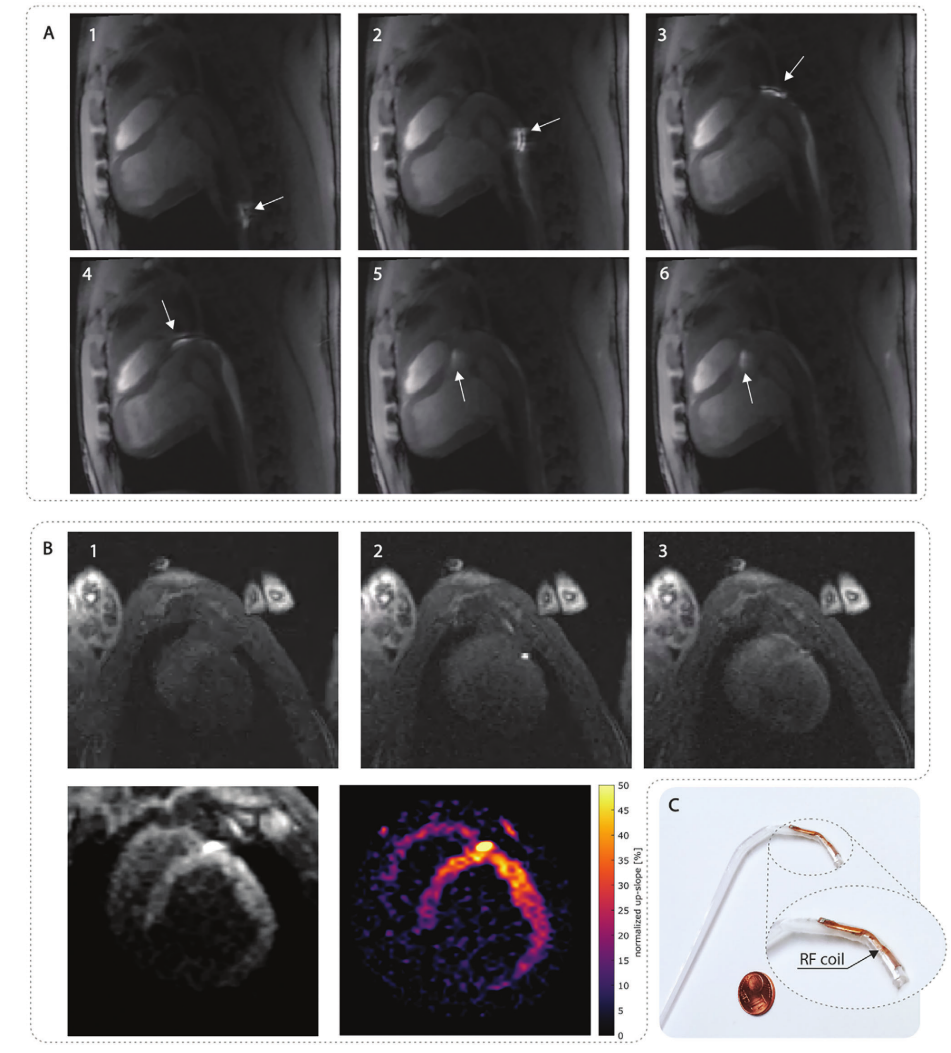

图 4. A 为导管穿过主动脉弓的 MRI 图(箭头标注尖端),B 为冠状动脉注射造影剂后的心肌灌注图(标注间隔、前壁、侧壁信号增强区),C 为主动追踪导管尖端(标注射频线圈位置))

该图(图4)通过 MRI 影像展示了导管在体内的实际追踪效果(尖端清晰显影),以及造影剂注射后的治疗验证(心肌灌注信号),直接证明了主动追踪功能的临床价值。

从实验室到临床:潜力无限

Part.4

两款导管均通过了严格的体外体模测试和体内猪模型验证:

体外:在模拟成人腹主动脉的硅胶体模中,steerable 导管可精准抵达目标血管,主动追踪导管的 MRI 伪影小(杆体伪影直径约 2mm),不影响周围组织观察;

体内:在猪的磁共振引导介入中,steerable 导管能顺利弯曲穿过主动脉弓到达主动脉根部;主动追踪导管可精准定位左冠状动脉,完成选择性心肌灌注成像。

更重要的是,该热拉伸平台具有极强的扩展性 —— 可通过调整预制件设计、更换材料,开发出适用于电生理消融、心内膜活检等不同场景的导管,为磁共振引导心血管介入治疗的普及奠定基础。

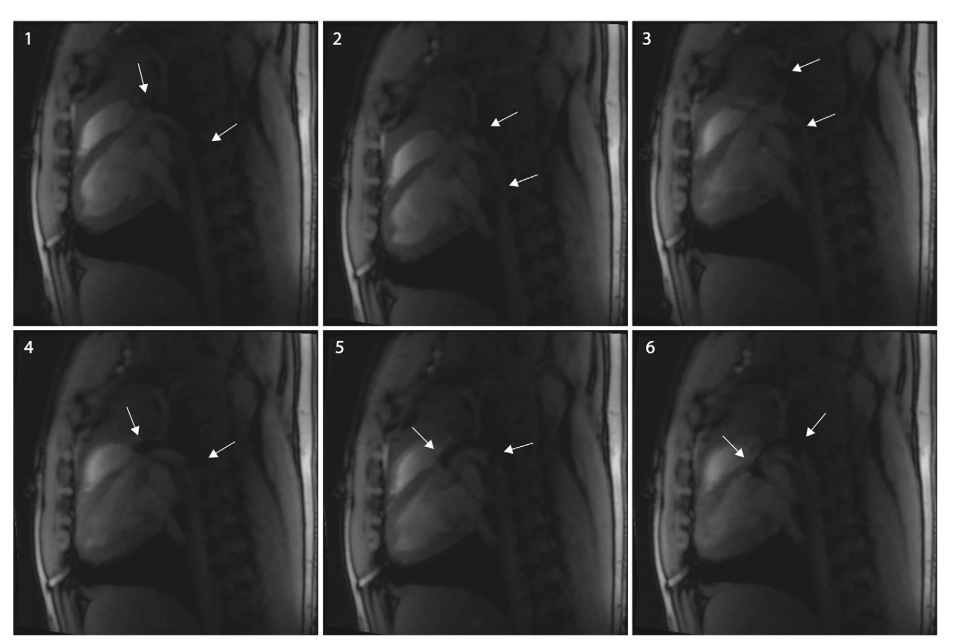

图5. MRI 序列图,1 为导管向主动脉弓推进,2-3 为导管指向颈动脉,4-5 为导管转向主动脉弓,6 为导管穿过主动脉弓到达主动脉根部,箭头标注导管尖端标记)

该图(图5)以时序 MRI 影像,完整记录了 steerable 导管在猪体内从外周血管到主动脉根部的导航过程,直观展示了其在复杂解剖结构中的通过性和操控性。

未来可期:让介入治疗更安全、更精准

Part.5

这项研究不仅提供了两款高性能导管,更开创了磁共振兼容器械的快速制造范式。相比传统技术,热拉伸平台能大幅缩短研发周期、降低成本,助力更多创新设计落地。

未来,团队计划进一步优化导管的降解性、生物相容性,并开展大动物长期实验和临床试验。相信随着技术成熟,这类无辐射、高精准的磁共振引导介入器械,将为儿童先心病、复杂冠心病等患者带来更安全的治疗选择,推动心血管介入领域进入 “无辐射时代”。

参考文献:Abdelaziz M E M K, Tian L, Lottner T, et al. Thermally Drawn Polymeric Catheters for MR-Guided Cardiovascular Intervention[J]. Advanced Science, 2024, 11(45): 2407704.